권력 분립

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

권력 분립은 국가 권력을 분리하여 상호 견제하게 하는 정부 조직 방식으로, 존 로크와 몽테스키외의 사상에 기반하여 발전했다. 이는 행정부, 입법부, 사법부로 권력을 나누는 삼권 분립을 의미하며, 로마 공화정, 장 칼뱅의 혼합 정체, 영국의 헌법 체제 등 역사적으로 다양한 형태로 나타났다. 현대에는 대통령제와 의원내각제 등 정부 형태에 따라 권력 분립의 유형이 달라지며, 대한민국은 정부, 국회, 대법원 및 헌법재판소로 구성된 권력 분립 체제를 갖추고 있다. 권력 분립은 국가 권력 남용을 방지하고 국민의 자유를 보호하는 데 기여하지만, 행정 국가화, 정당 국가화, 사법 국가화 등의 현대적 변용과 비판에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 권력 분립 - 통치권

통치권은 국가가 국민과 영토를 통치하는 권력으로, 자유주의적 3권 분립론과 국민 주권주의적 국가 권력 2분론으로 나뉘며, 영토주권, 인민주권, 자주조직권으로 구성되고 다양한 정부 형태를 가진다. - 권력 분립 - 의회통치제

의회통치제는 국장으로 구성된 고위 기관이 국가를 통치하여 권력 집중을 방지하는 시스템으로, 역사적으로 다양한 형태로 존재했으며 현재는 일부 국가와 유럽 연합에서 찾아볼 수 있다. - 몽테스키외 - 법의 정신

몽테스키외가 1748년에 발표한 『법의 정신』은 정치적 자유와 권력 분립의 중요성을 강조하고 행정부, 입법부, 사법부의 상호 견제와 균형, 공정한 재판 및 정치 체제 비교 분석을 통해 정치사회학의 기초를 세우고 여러 국가 헌법에 영향을 미친 저서이다. - 몽테스키외 - 제1대 베릭 공작 제임스 피츠제임스

제임스 2세의 사생아인 제임스 피츠제임스는 베릭 공작 등의 작위를 받았고, 프랑스와 스페인에서 군인으로 활약하며 대동맹 전쟁, 스페인 왕위 계승 전쟁 등에서 뛰어난 군사적 능력을 보였으며, 알만사 전투 승리 후 양국에서 공작 작위를 받았으나 폴란드 왕위 계승 전쟁 중 전사, 그의 작위는 아들들에게 상속되었다. - 법철학 - 자연법

자연법은 인간 이성과 자연 질서에 기반하여 보편적인 법의 원리를 추구하는 사상으로, 고대부터 현대에 이르기까지 다양한 사상가들에 의해 발전되어 왔으며, 인간의 존엄성과 정의 실현에 기여하고 국제법의 기초가 되었다. - 법철학 - 정의

정의는 각자에게 그의 몫을 돌려주려는 의지이자 불평등이 없는 상태를 추구하는 가치로, 서양에서는 사법적 의미가, 동양에서는 도덕적 당위성을 포함하며, 권리 행사와 제한에 적용되는 원리이다.

| 권력 분립 | |

|---|---|

| 권력 분립 | |

| 로마자 표기 | gwonryeok bunrip |

| 라틴어 표기 | trias politica |

| 기본 개념 | |

| 정의 | 국가 권력을 여러 기관에 분산시켜 권력 남용을 방지하는 정치 사상 및 제도 |

| 핵심 원칙 | 권력의 분할 견제와 균형 |

| 분립 대상 | |

| 주요 권력 | 입법 행정 사법 |

| 분립 기관 | 입법부 행정부 사법부 |

| 역사적 배경 | |

| 기원 | 고대 그리스의 정치 철학 |

| 발전 | 존 로크의 사상 몽테스키외의 《법의 정신》 |

| 중요성 | |

| 목적 | 독재 정치 방지 권력 남용 방지 시민의 자유와 권리 보장 |

| 현대 민주주의 | 현대 민주주의 국가의 기본 원칙 |

| 기타 | |

| 관련 용어 | 삼권 분립 |

2. 역사

권력 분립은 영국의 존 로크와 프랑스의 몽테스키외 같은 계몽주의 정치철학자로부터 시작되었다.[37] 이는 민주주의 국가의 정부 조직 방법 중 하나로, 국가 권력을 독립된 여러 기관으로 나누어 서로 견제하게 하는 방식이다. 보통 삼권분립을 의미하며, 행정권, 입법권, 사법권으로 나누어 각각 행정부, 입법부, 사법부가 권한을 갖는다. 1789년 프랑스 인권선언에서 "권리의 보장이 확보되어 있지 않고, 권력의 분립이 규정되어 있지 아니한 모든 사회는 헌법을 가지고 있지 아니하다."라고 명시된 이후, 권력 분립은 근대 헌법의 기본 원리로 자리 잡았다.[37]

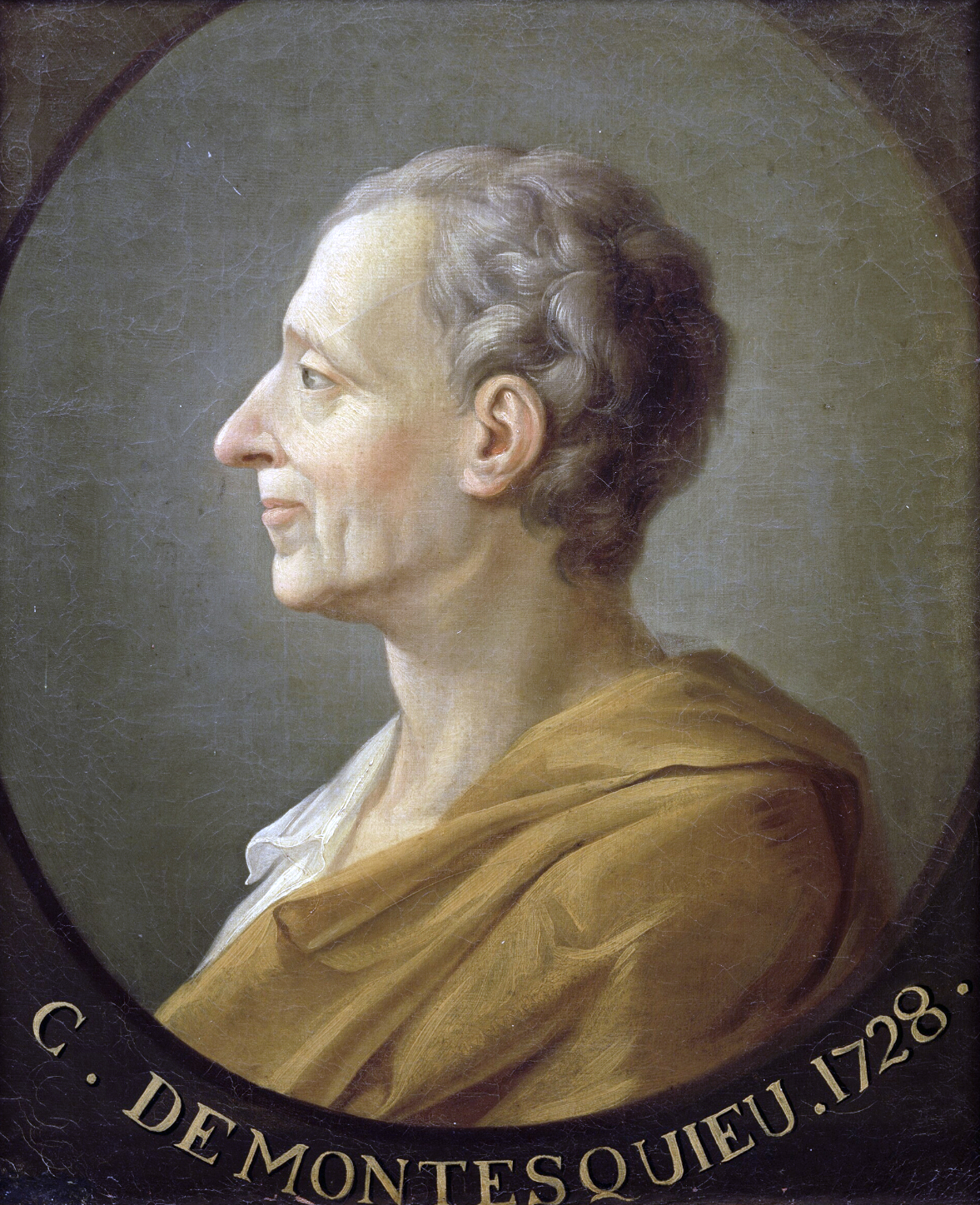

권력 분립 사상은 시대와 국가에 따라 다르게 나타나는데, 그 기원은 고대 그리스의 플라톤, 아리스토텔레스, 폴리비오스 등의 혼합정체론까지 거슬러 올라간다. 근대적 권력 분립 사상은 17세기 영국의 제임스 해링턴과 존 로크, 프랑스의 몽테스키외 (『법의 정신』) 등의 정체론에서 비롯되었다.[1]

고대부터 중국과 일본을 포함한 주변 국가에서는 모든 권력이 군주나 당시 정권에 집중되었다. 메이지 시대 이전 일본에서는 입법, 행정, 사법권이 거의 같은 기관에서 담당했다. 예를 들어, 에도 막부의 마치부교(町奉行)는 에도 시내의 법 제정, 행정, 민사·형사 재판까지 모두 담당했다.

일본에 근대적 권력 분립 사상이 도입된 것은 막말(幕末) 시기였다. 1868년(메이지 원년) 정체서(政体書)에는 삼권 분립주의를 명시했지만, 당시에는 재판이 행정의 가장 중요한 역할로 여겨졌다. 1872년(메이지 5년) 사법경 에토 신페이가 행정권과 사법권 분리를 시도하자 지방관들이 강하게 반발했다.[34] 1875년(메이지 8년) 대심원(大審院)이 설치된 후에도 사법경이 대심원 판결에 이의를 제기할 권한을 갖는 등 문제가 있었고, 이는 자유민권운동에서 정부 비판의 소재로 활용되었다.

2. 1. 권력분립 사상의 발전

존 로크와 몽테스키외 등의 사상가들에 의해 발전된 권력 분립 사상은 민주주의 국가의 정부 조직 방법 중 하나로 자리 잡았다. 권력 분립은 국가 권력을 독립된 기관에 나누고 서로 견제하게 함으로써 권력 집중을 막고 국민의 자유를 보장하는 것을 목표로 한다.권력 분립 사상의 기원은 고대 그리스의 플라톤, 아리스토텔레스, 폴리비오스 등의 혼합정체론까지 거슬러 올라갈 수 있다.[1] 근대적 권력 분립 사상은 17세기 영국의 제임스 해링턴과 존 로크, 프랑스의 몽테스키외(『법의 정신』) 등의 정체론에서 시작되었다.

장 칼뱅(1509–1564)은 정치 권력을 민주주의와 귀족정치(혼합정체) 사이에 분산시키는 정부 시스템을 선호했다. 칼뱅은 민주주의의 장점을 인정하며 "만약 하나님이 백성에게 스스로 정부와 관리를 선출할 수 있도록 허락하신다면 그것은 매우 귀중한 선물입니다."라고 말했다.[2] 칼뱅은 정치 권력 남용의 위험을 줄이기 위해 여러 정치 제도를 설립하여 견제와 균형 시스템에서 서로 보완하고 통제해야 한다고 제안했다.[3] 이러한 방식으로 칼뱅과 그의 추종자들은 정치적 절대주의에 저항하고 민주주의 성장을 촉진했으며, 평범한 사람들의 권리와 복지를 보호하는 것을 목표로 했다.[4]

1620년, 영국 분리주의 청교도와 앵글리칸(청교도 조상들) 집단이 북아메리카에 플리머스 식민지를 건설했다. 자치를 누리던 그들은 이원적인 민주적 정부 시스템을 수립했다. "자유민"들은 입법부와 사법부 역할을 하는 총회를 선출했고, 총회는 다시 총독을 선출했으며, 총독은 7명의 "보좌관"과 함께 행정부의 기능적 역할을 수행했다.[5] 매사추세츠 만 식민지(1628년 설립), 로드아일랜드(1636년), 코네티컷(1636년), 뉴저지, 펜실베이니아는 유사한 헌법을 가지고 있었으며 모두 정치 권력을 분리했다.

존 로크(1632–1704)는 영국 헌법 시스템 연구를 통해 정치 권력을 입법부(상원, 하원 등 여러 기관에 분산)와 국가 보호와 군주 특권을 담당하는 행정부와 연합부로 나누는 것의 장점을 추론했다. 당시 잉글랜드 왕국에는 성문 헌법이 없었다.[6][7]

몽테스키외의 3권 분립 체계의 초기 전조는 존 로크가 그의 저서 『정부론 두 논문』(1690)에서 제시하였다.[11] 로크는 입법권, 행정권, 그리고 연합권을 구분하였다. 로크는 입법권을 "...국가의 힘이 어떻게 사용될지를 지시할 권리"로 정의하였고, 행정권은 "제정되어 효력을 유지하는 법률의 집행"을 의미한다고 설명하였다. 또한 로크는 연합권을 "전쟁과 평화, 동맹과 조약, 그리고 국가 외부의 모든 개인과 공동체와의 모든 거래", 즉 현재의 외교 정책으로 알려진 권한으로 구분하였다. 로크는 별개의 권력들을 구분하지만, 완전히 분리된 기관으로 구분하지는 않으며, 하나의 기관이나 개인이 두 가지 이상의 권력을 공유할 수 있다고 언급하였다.[12]

로크는 입법권이 행정권과 연합권보다 우월하다고 믿었다. 행정권과 연합권은 종속적인 관계에 있다.[13] 로크는 입법부가 법 제정 권한을 가지고 있기 때문에 최고 권력이라고 주장하였다. 로크에 따르면, 입법권은 입법부를 만들고 없앨 권리가 있는 국민으로부터 권한을 얻는다.[14]

"삼권분립"이라는 용어는 프랑스 계몽주의 정치철학자 몽테스키외에게 일반적으로 기인하지만, 그는 그러한 용어를 사용하지 않았고 권력의 "분배"라고 언급했다. 1748년 저서 『법의 정신』[15]에서 몽테스키외는 입법부, 행정부, 사법부 사이의 정치 권력 분배의 다양한 형태를 설명했다.

몽테스키외는 각 권력은 오직 자신의 기능만을 행사해야 한다고 강조했다.[20]

권력 분립은 각각의 분리된 권력에 대해 다른 정당성의 근원, 또는 동일한 근원으로부터의 다른 정당화 행위를 필요로 한다. 몽테스키외가 지적했듯이, 입법부가 행정부와 사법부를 임명한다면, 임명할 권력에는 폐지할 권력도 포함되기 때문에 권력의 분리가 이루어지지 않을 것이다.[21]

몽테스키외는 사법부의 독립이 단순히 외관상의 것이 아니라 실질적인 것이어야 한다고 강조했다.[22]

고대부터 중국과 일본을 포함한 주변 국가에서는 모든 권력이 군주 또는 당시의 정권에 집중되었다. 이 때문에 메이지 시대 이전 일본에서는 입법권, 행정권, 사법권이 거의 동일한 기관이 담당했다. 에도 막부의 직책인 마치부교(에도마치부교)가 에도 시내에 적용되는 법을 제정하고, 행정 활동을 수행하며, 민사·형사 재판까지 담당했던 것이 그 전형적인 예이다.

일본에 근대적인 권력 분립 사상이 들어온 것은 막말이다.

1868년(메이지 원년), 5개조 서약(五箇条の御誓文)을 실행하기 위해 발표된 정체서에는 “천하의 권력, 모두 그것을 태정관에 귀속시켜, 즉 정령이 두 갈래로 나오는 폐단을 없애자. 태정관의 권력을 나누어 행정, 입법, 사법의 삼권으로 하면, 즉 편중의 폐단을 없앨 것이다”라고 하여 삼권 분립주의를 취할 것을 명기했다.

그러나 당시에는 재판이야말로 행정의 최대 역할이라고 생각되었고, 1872년(메이지 5년)에 사법경 에토 신페이가 구미를 본받아 행정권과 사법권을 분리하는 제도의 구축을 시도하자, 특히 지방 행정 담당자인 지방관으로부터 맹렬한 반발이 일어났다. 예를 들어 교토부에서는 “지방관으로서 백성의 소송을 들을 수 없고, 백성의 옥사를 재판할 수 없다면, 무엇으로 백성을 교육하고, 치안을 베풀 수 있겠는가”라고 항의(메이지 5년 10월 21일자 교토부 도착)가 제기되었고, 여러 부현에서도 유사한 항의가 쇄도했다.[34]

2. 2. 대한민국의 권력분립

3. 권력분립의 기본 원리

권력분립은 영국의 존 로크와 프랑스의 계몽주의 정치철학자인 몽테스키외에게서 비롯되었으며, 민주주의 국가의 정부 조직 방법 중 하나이다. 권력분립 아래에서 국가의 권력은 각각 독립된 조직으로 나뉘며 각 조직은 서로에 대해 견제한다. 보통 권력분립이라 하면 삼권분립을 의미한다. 이에 따라 국가의 권력은 행정권, 입법권, 사법권으로 나뉘어 각각 행정부, 입법부, 사법부가 권한을 갖는다.

국가작용을 일반적·추상적 법규범을 정립하는 "입법작용", 일반적 법규범을 개별적 사건에 적용하여 구체적 쟁송(爭訟)을 해결하는 "사법작용", 일반적 법규범의 구속을 받으면서 자발적·적극적으로 국민생활을 지도·통제·배려하는 "행정작용"으로 나누어, 입법작용은 주로 의회에, 사법작용은 독립적인 법원에, 행정작용은 주로 정부에 귀속시키는 것이다.

"권리의 보장이 확보되어 있지 않고, 권력의 분립이 규정되어 있지 아니한 모든 사회는 헌법을 가지고 있지 아니하다."라고 규정한 1789년의 프랑스 인권선언에 이은 혁명기의 프랑스 제헌법 중에 채택된 이래 권력분립은 근대적 헌법의 공리(公理)로 되기에 이르렀다.[37]

국가의 기능(혹은 정부 권력의 유형)을 구분하여 여러 정부 구조(일반적으로 정부 부처 또는 권력부라고 함)에 분배하는 방법에 대한 여러 이론이 존재한다. 비교 정부학이라는 학문 분야에서 발전시킨 분석적 이론은 실제 정부에서 구현된 권력 분립을 이해하기 위한 개념적 틀을 제공한다. 또한 정치철학과 헌법학 모두에서 규범적 이론이 존재하는데, 이는 권력 분립을 위한 합리적인 방법을 제안하려는 것이다. 특히 특정 정부 기관이나 정부 부처에 어떤 기능을 할당해야 하는지에 대해서는 다양한 규범적 이론 간에 의견 차이가 발생한다. ‘국가 기능’을 올바르게 또는 유용하게 구분하고 정의하는 방법 또한 주요 쟁점이다.

권력 분립 체제의 전형적인 예로, 국가권력을 각각 입법권, 행정권, 사법권으로 나누는 '''삼권 분립'''이 있다. 단, 국가권력 자체는 단일하고 불가분하며, 그것을 분할하는 것은 국가 자체의 분할을 의미하기 때문에, 권력 분립은 국가권력 자체의 분할을 의미하는 것이 아니라, 국가권력을 실제로 행사하는 기관에서의 권한 분립을 의미한다.

권력 분립은 근대 국가에 공통되는 보편적인 헌법상의 기본 원리이며, 1789년의 프랑스 인권 선언 제16조는 헌법에는 권리 보장과 권력 분립이 불가결한 요소라는 생각을 명확히 하고 있다. 오늘날 많은 나라의 제도에서 채택되고 있으며, 유럽 여러 나라와 미국, 일본 등에서도 채택되고 있다. 일본에서는 국가의 입법권은 국회, 행정권은 내각, 사법권은 재판소가 각각 행사하고 있다.

참고로, 중화민국(타이완)에서는 “오원 분립”( 행정원, 입법원, 사법원, 고시원, 감찰원。즉, 삼권 외에 공무원 채용과 감찰이 각각 분립)이라고 한다.

권력분립의 기본적인 요소는 첫째 '''권력의 분립'''(separation of powers), 둘째 '''권력 상호 간의 견제와 균형'''(checks and balances)이다.

3. 1. 권한의 분리

권력분립은 크게 두 가지 관점으로 나눌 수 있다. 하나는 중앙 정부의 권력을 행정부, 입법부, 사법부로 나누는 것이고, 다른 하나는 행정권 등을 중앙 정부와 지방 정부로 나누는 것이다. 전자는 흔히 권력분립이라 하고, 후자는 지방분권이라고 한다.[1] 국가 작용을 입법, 사법, 행정으로 나누어, 입법은 의회, 사법은 법원, 행정은 정부에 귀속시키는 것이다.장 칼뱅은 민주주의와 귀족정치(혼합정체) 사이에 권력을 분산하는 정부 시스템을 선호했다. 그는 민주주의의 장점을 인정하며 "하나님이 백성에게 스스로 정부와 관리를 선출할 수 있도록 허락하신다면 그것은 매우 귀중한 선물"이라고 말했다.[2] 칼뱅은 정치 권력 남용 위험을 줄이기 위해 견제와 균형 시스템에서 서로 보완하고 통제하는 여러 정치 제도를 설립해야 한다고 제안했다.[3] 그는 평범한 사람들의 권리와 복지를 보호하는 것을 목표로 했다.[4]

1620년, 영국 분리주의 청교도와 앵글리칸(청교도 조상들)은 북아메리카에 플리머스 식민지를 건설하고 자치를 누리며 이원적인 민주적 정부 시스템을 수립했다. "자유민"들은 입법부와 사법부 역할을 하는 총회를 선출했고, 총회는 총독을 선출했으며, 총독은 7명의 "보좌관"과 함께 행정부 역할을 수행했다.[5] 매사추세츠 만 식민지, 로드아일랜드, 코네티컷, 뉴저지, 펜실베이니아는 유사한 헌법을 가지고 정치 권력을 분리했다.

존 로크는 영국 헌법 시스템 연구를 통해 정치 권력을 입법부(예: 상원, 하원)와 행정부, 연합부(국가 보호, 군주 특권)로 나누는 것의 장점을 추론했다. 당시 잉글랜드 왕국에는 성문 헌법이 없었다.[6][7] 잉글랜드 내전 당시 의회파는 잉글랜드 정부 체계를 왕(행정권), 상원, 하원(입법권)의 세 가지 권력으로 보았다. 1653년 존 램버트가 작성한 통치 문서는 입법부(의회)와 두 개의 행정부(잉글랜드 국무원회, 보호자)로 구성된 체계를 제안했다.[8]

잉글랜드 사상에서 더 나아가 사법권이 행정부로부터 분리되어야 한다는 생각이 나타났다. 이는 잉글랜드 왕정 복고 이후 왕권이 반대파 지도자들을 기소하는 데 사법 제도를 이용한 데 따른 것이다.[9]

입법부, 행정부, 사법부 사이의 정부 권력 분립 원칙을 최초로 확립한 헌법 문서는 1710년 우크라이나의 헤트만 필립 오를릭이 작성한 자포리지야 코사크의 권리와 자유에 관한 조약과 헌법이다.[10]

몽테스키외의 삼권 분립 체계의 초기 전조는 존 로크가 『정부론 두 논문』(1690)에서 제시하였다.[11] 로크는 입법권, 행정권, 연합권을 구분하고, 입법권을 "...국가의 힘이 어떻게 사용될지를 지시할 권리"(2nd Tr., § 143), 행정권은 "제정되어 효력을 유지하는 법률의 집행"(2nd Tr., § 144), 연합권은 "전쟁과 평화, 동맹과 조약, ... 국가 외부의 모든 ... 거래"(2nd Tr., § 145)로 정의했다. 로크는 별개의 권력들을 구분하지만, 완전히 분리된 기관으로 구분하지는 않으며, 하나의 기관이나 개인이 두 가지 이상의 권력을 공유할 수 있다고 언급하였다.[12] 로크는 행정권과 연합권이 다르지만, 종종 단일 기관에서 결합된다고 하였다(2nd Tr., § 148).

로크는 입법권이 행정권과 연합권보다 우월하다고 믿었다. 행정권과 연합권은 종속적인 관계에 있다.[13] 로크는 입법부가 법 제정 권한을 가지고 있기 때문에 최고 권력이라고 주장하였다. "다른 이에게 법을 부여할 수 있는 것은 반드시 그보다 우월해야 하기 때문이다."(2nd Tr., §150) 로크에 따르면, 입법권은 국민으로부터 권한을 얻으며, 국민이 법의 지배를 받는 것에 동의하면, 자신들이 선택한 대표자만이 그들을 대신하여 법을 제정할 수 있고, 그들은 이러한 대표자들이 제정한 법에만 구속된다.[14]

로크는 입법권에도 제한이 있다고 주장한다. 입법부는 임의적으로 통치하거나, 통치자의 동의 없이 세금을 부과하거나 재산을 몰수할 수 없으며, 위임 불가 원칙으로 알려진 다른 기관에 입법권을 이양할 수 없다(2nd Tr., §142).

"삼권분립"이라는 용어는 몽테스키외에게 일반적으로 기인하지만, 그는 권력의 "분배"라고 언급했다. 1748년 저서 『법의 정신』[15]에서 몽테스키외는 입법부, 행정부, 사법부 사이의 정치 권력 분배의 다양한 형태를 설명했다. 몽테스키외의 접근 방식은 권력이 단일 군주에게 과도하게 집중되지 않은 정부 형태(당시 "귀족 정치")를 제시하고 옹호하는 것이었다. 그는 이 모델을 로마 공화국의 헌법과 영국의 헌법 체제에 기반을 두었다. 몽테스키외는 로마 공화국에서는 아무도 완전한 권력을 찬탈할 수 없도록 권력이 분리되었다고 보았다.[16][17][18] 영국의 헌법 체제에서 몽테스키외는 군주, 의회, 법원 사이에 권력 분립이 있음을 알아챘다.[19]

몽테스키외는 각 권력은 오직 자신의 기능만을 행사해야 한다고 주장한다.[20]

권력 분립은 각각의 분리된 권력에 대해 다른 정당성의 근원, 또는 동일한 근원으로부터의 다른 정당화 행위를 필요로 한다. 몽테스키외가 지적했듯이, 입법부가 행정부와 사법부를 임명한다면, 임명할 권력에는 폐지할 권력도 포함되기 때문에 권력의 분리가 이루어지지 않을 것이다.[21]

몽테스키외는 사법부의 독립이 실질적인 것이어야 한다고 명시했다.[22] 사법부는 세 권력 중 가장 중요한 것으로, 독립적이고 견제받지 않는 것으로 여겨졌다.[23]

권력 분립에는 '''권한의 분리'''와 '''인적 분리'''가 포함된다. 전자는 각 권력이 원칙적으로 다른 권력에 간섭하거나 자신의 권력을 포기하는 것은 허용되지 않는다는 것이고, 후자는 동일 인물이 다른 권력의 구성원이 되는 것을 배제하는 것이다.

3. 2. 인적 분리

권력 분립은 '''권한의 분리'''와 '''인적 분리'''로 나뉜다. 권한의 분리는 각 권력이 원칙적으로 다른 권력에 간섭하거나 자신의 권력을 포기하는 것을 허용하지 않는다는 것을 의미한다. 인적 분리는 동일 인물이 다른 권력의 구성원이 되는 것을 배제하는 것이다.[3] 장 칼뱅은 정치 권력 남용의 위험을 줄이기 위해 여러 정치 제도를 설립하여 견제와 균형 시스템에서 서로 보완하고 통제해야 한다고 제안했으며, 평범한 사람들의 권리와 복지를 보호하는 것을 목표로 했다.[4]3. 3. 권력 상호 간의 견제와 균형

로마 공화정에서 로마 상원, 집정관과 로마 의회는 폴리비오스의 저서 『역사』 제6권 11~13장에 따르면 혼합 정체의 한 예시를 보여주었다.[1] 폴리비오스는 견제와 균형 시스템을 자세히 설명하고, 이러한 최초의 정부 형태를 스파르타의 리쿠르고스에게 돌렸다.[1]장 칼뱅(1509–1564)은 정치 권력을 민주주의와 귀족정치(혼합정체) 사이에 분산시키는 정부 시스템을 선호했다. 칼뱅은 민주주의의 장점을 인정하며 "만약 하나님이 백성에게 스스로 정부와 관리를 선출할 수 있도록 허락하신다면 그것은 매우 귀중한 선물입니다."라고 말했다.[2] 정치 권력 남용 위험을 줄이기 위해 칼뱅은 여러 정치 제도를 설립하여 견제와 균형 시스템에서 서로 보완하고 통제해야 한다고 제안했다.[3]

존 로크(1632–1704)는 영국 헌법 시스템 연구를 통해 정치 권력을 입법부(상원, 하원 등 여러 기관에 분산)와 국가 보호 및 군주 특권을 담당하는 행정부와 연합부로 나누는 것의 장점을 추론했다.[6][7]

"삼권분립"이라는 용어는 프랑스 계몽주의 정치철학자 몽테스키외에게 일반적으로 기인하지만, 그는 그러한 용어를 사용하지 않았고 권력의 "분배"라고 언급했다. 1748년 저서 『법의 정신』[15]에서 몽테스키외는 입법부, 행정부, 사법부 사이의 정치 권력 분배의 다양한 형태를 설명했다.

몽테스키외는 각 권력은 오직 자신의 기능만을 행사해야 한다고 명확하게 설명했다.[20]

권력 분립은 각각 분리된 권력에 대해 다른 정당성의 근원, 또는 동일한 근원으로부터의 다른 정당화 행위를 필요로 한다. 몽테스키외가 지적했듯이, 입법부가 행정부와 사법부를 임명한다면, 임명 권력에는 폐지 권력도 포함되기 때문에 권력 분리가 이루어지지 않는다.[21]

권력 견제와 균형 원칙에 따르면, 국가의 각 부서는 다른 두 부서의 권력을 제한하거나 견제할 수 있는 권한을 가져야 하며, 국가의 세 가지 독립된 권력 사이에 균형을 이루어야 한다. 임마누엘 칸트는 이를 옹호하며, 상반되는 파벌을 서로 대립시키는 적절한 헌법만 있다면 "국가 설립 문제는 악마의 나라라도 해결할 수 있다"고 지적했다.[24]

제임스 매디슨은 연방주의자 논집 51번에서 견제와 균형에 대해 다음과 같이 썼다.[28]

토머스 페인은 ''상식''에서 균형에 대해 다음과 같이 썼다.[29]

4. 삼권 분립

존 로크와 몽테스키외에 의해 발전된 삼권 분립은 민주주의 국가의 정부 조직 방법 중 하나이다. 국가 권력을 행정권, 입법권, 사법권으로 나누고, 각각 행정부, 입법부, 사법부에 권한을 부여하여 서로 견제하게 한다.

국가 작용은 법규범을 정립하는 "입법작용", 법규범을 개별 사건에 적용하여 분쟁을 해결하는 "사법작용", 법규범에 따라 국민 생활을 지도·통제·배려하는 "행정작용"으로 나뉜다. 입법작용은 주로 의회, 사법작용은 독립적인 법원, 행정작용은 주로 정부에 귀속된다.

로마 공화정은 로마 상원, 집정관, 로마 의회를 통해 혼합 정체의 예시를 보여주었다.[1] 폴리비오스는 견제와 균형 시스템을 설명하고, 이러한 정부 형태를 스파르타의 리쿠르고스에게 돌렸다.[1]

장 칼뱅은 정치 권력을 민주주의와 귀족정치 사이에 분산시키는 혼합정체를 선호하며, 정치 권력 남용 위험을 줄이기 위해 여러 정치 제도를 설립하여 견제와 균형 시스템에서 서로 보완하고 통제해야 한다고 제안했다.[2][3][4]

1620년, 청교도와 앵글리칸은 북아메리카에 플리머스 식민지를 건설하고 자치를 누리며 이원적인 민주적 정부 시스템을 수립했다. "자유민"들은 입법부와 사법부 역할을 하는 총회를 선출했고, 총회는 행정부 역할을 하는 총독을 선출했다.[5] 매사추세츠 만 식민지, 로드아일랜드, 코네티컷, 뉴저지, 펜실베이니아도 유사한 헌법을 가지고 정치 권력을 분리했다.

존 로크는 영국 헌법 시스템 연구를 통해 정치 권력을 입법부와 행정부, 연합부로 나누는 것의 장점을 추론했다.[6][7] 잉글랜드 내전 당시 의회파는 잉글랜드 정부 체계를 왕(행정권), 상원, 하원(입법권)으로 구성된 것으로 보았다. 권력 분립의 삼권 분립 체계를 최초로 제안한 문서 중 하나는 1653년 존 램버트가 작성한 통치 문서이다.[8]

잉글랜드 사상의 추가적인 발전은 사법권이 행정부로부터 분리되어야 한다는 생각이었다. 이는 잉글랜드 왕정 복고 이후 왕권이 반대파 지도자들을 기소하는 데 사법 제도를 이용한 데 따른 것이다.[9]

입법부, 행정부, 사법부 사이의 정부 권력 분립 원칙을 최초로 확립한 헌법 문서는 1710년 필립 오를릭이 작성한 자포리지야 코사크의 권리와 자유에 관한 조약과 헌법이다.[10]

존 로크는 『정부론 두 논문』(1690)에서 입법권, 행정권, 연합권을 구분하였다.[11] 입법권은 국가의 힘이 어떻게 사용될지를 지시할 권리, 행정권은 제정된 법률의 집행, 연합권은 외교 정책 권한으로 정의했다. 로크는 행정권과 연합권이 종종 단일 기관에서 결합된다고 언급했다.[12]

로크는 입법권이 행정권과 연합권보다 우월하며, 국민으로부터 권한을 얻는다고 주장했다.[13][14] 또한 입법부는 임의적으로 통치하거나, 통치자의 동의 없이 세금을 부과하거나 재산을 몰수할 수 없으며, 위임 불가 원칙에 따라 다른 기관에 입법권을 이양할 수 없다고 주장했다.

몽테스키외는 1748년 저서 『법의 정신』[15]에서 입법부, 행정부, 사법부 사이의 정치 권력 분배의 다양한 형태를 설명하고, 권력이 단일 군주에게 과도하게 집중되지 않은 정부 형태를 제시했다. 그는 이 모델을 로마 공화국의 헌법과 영국의 헌법 체제에 기반을 두었다.[16][17][18][19]

몽테스키외는 각 권력은 오직 자신의 기능만을 행사해야 한다고 주장했다.[20]

권력 분립은 각각의 분리된 권력에 대해 다른 정당성의 근원을 필요로 한다. 몽테스키외는 입법부가 행정부와 사법부를 임명한다면 권력 분리가 이루어지지 않을 것이라고 지적했다.[21]

몽테스키외는 사법부의 독립이 실질적인 것이어야 한다고 명시했다.[22] 사법부는 세 권력 중 가장 중요한 것으로 여겨졌다.[23]

4. 1. 입법권

몽테스키외는 『법의 정신』에서 국가 권력을 입법권, 만민법(국가의 행정권·집행권) 관련 사항의 집행권, 시민법 관련 사항의 집행권(사법권·재판권)의 세 가지로 구분하였다.[1] 이러한 생각은 현대에 이르기까지 계승되어 주요 국가에서는 일반적으로 국가 권력을 입법권·행정권·사법권의 삼권으로 분류하고 있다. 각각 입법권을 입법부(의회)에, 행정권을 행정부(대통령 또는 내각)에, 사법권을 사법부(법원)에 맡기고 있다.이러한 삼권은 법과의 관계에 주목하여 간단히 다음과 같이 설명된다.

- '''입법권''': 법률을 제정하는 권력.

입법부는 일반적·추상적인 법규범을 제정하고, 행정부는 개별적·구체적인 사건에 법을 적용·집행한다. 여기서 “집행”과 “적용”은 원래 하나라는 점에 주의해야 한다. 행정권이 법을 집행할 때는 당연히 법을 “적용”해야 하며, 사법부는 법을 적용하여 재판할 뿐만 아니라 스스로 “집행”도 한다(사법행정). 따라서 행정과 사법의 차이는 사법권이 법을 적용하여 “최종적으로 재판하는” 것을 그 현저한 차이로 이해해야 한다.[1]

4. 2. 행정권

국가 작용은 법규범을 정립하는 "입법작용", 법규범을 적용하여 분쟁을 해결하는 "사법작용", 법규범에 따라 국민 생활을 지도·통제하는 "행정작용"으로 나뉜다. 행정작용은 주로 정부에 귀속된다.몽테스키외는 『법의 정신』에서 국가 권력을 입법권, 만민법 관련 사항의 집행권(행정권), 시민법 관련 사항의 집행권(사법권)으로 구분하였다. 현대 주요 국가에서는 국가 권력을 입법권, 행정권, 사법권의 삼권으로 분류하고, 행정권은 행정부(대통령 또는 내각)에 맡긴다.

행정권은 법률을 집행하는 권력이다. 행정부는 법률을 집행하면서 법을 "적용"하며, 사법부도 법을 적용하여 재판하고 스스로 "집행"도 한다(사법행정). 행정은 입법·사법과 달리 정의하기 어려워, 국가 작용에서 입법과 사법을 제외한 것으로 소극적으로 정의하는 견해(공제설)가 통설이다.

행정부에서 입법부에 대한 견제 수단으로는 정부 고유의 입법권, 법률 재가권, 법률 발안권, 법안 거부권 등이 있다. 의원내각제에서는 국회 해산권도 중요하다.

- 정부 고유의 입법권: 행정부에 일정한 고유 입법권이 인정되면 입법부에 대한 견제가 된다. 일본국 헌법에서는 국회가 유일한 입법기관이므로, 내각의 정령 제정권은 법률을 전제로 하지 않는 독립명령이나 법률에 위반하는 대리명령은 금지되며, 집행명령과 위임명령에 한정된다.

- 법률 재가권: 일본국 헌법에서는 행정부에 의한 법률 재가권을 인정하지 않고 국회를 유일한 입법기관으로 하며, 국회 의결만으로 법률이 성립한다.(일본국헌법 제59조 1항).

- 법률 발안권: 의원내각제에서는 수상에게 법률안 제출권이 인정되지만, 대통령제에서는 대통령의 법률 발안권은 인정되지 않는다.

- 법안 거부권: 미국 헌법은 대통령에게 법안 거부권을 부여한다(제1조 제7절 제2항). 대통령이 법안을 승인하지 않으면 거부 이유를 첨부하여 의회에 반송할 수 있다.

- 국회 해산권: 의원내각제에서는 수상에게 국회 해산권이 인정된다. 일본에서는 내각에 중의원 해산 권한이 인정된다. 대통령제에서는 일반적으로 대통령의 국회 해산권은 주어지지 않는다.

입법부에서 행정부에 대한 견제 수단으로는 행정 조직 및 권한에 관한 입법권, 조약 비준권, 국정 조사권, 질문권, 질의권, 보고 수리권 등이 있다. 의원내각제에서는 내각총리대신 지명권, 내각 불신임 결의권도 있다.

- 행정 조직 및 권한에 관한 입법권: 입법부가 행정 조직 및 권한에 관한 입법을 하는 것 자체가 행정부에 대한 견제가 된다.

- 조약 비준권: 일본국 헌법에서는 조약 체결권을 내각의 권한으로 하면서, 국회 승인을 필요로 한다.(일본국헌법 제73조 3호).

- 국정 조사권: 일본국 헌법에서는 양원에 국정 조사권을 인정한다.(일본국헌법 제62조 전단).

- 질문권: 일본 국회의원은 내각에 질문하여 설명을 요구하거나 소견을 질문할 수 있다.

- 질의권: 일본 국회의원은 의제 안건에 대해 의문을 제기할 수 있다.

- 보고 수리권: 일본에서는 일반 국무 및 외교 관계(일본국헌법 제72조), 국가 수입 지출 결산(일본국헌법 제90조), 국가 재정 상황(일본국헌법 제91조)에 대해 헌법에 규정이 있다.

- 내각총리대신 지명권: 의원내각제에서 내각총리대신 선출은 영국에서는 하원 제1당 당수가 수상으로 임명되는 것이 관례지만, 일본이나 독일에서는 의회에서 수상 지명 선거를 실시한다.

- 내각 불신임 결의권: 의원내각제에서는 의회에 내각 불신임 결의, 내각에는 국회 해산권이 인정되어 의사 대립이 있으면 국회 선거를 통해 국민이 결착을 짓는다. 일본에서는 내각은 국회에 연대하여 책임을 지며(일본국헌법 제66조 3항), 중의원에 내각 불신임 결의를 인정하고, 가결되면 내각은 총사퇴 또는 중의원 해산·총선거를 선택해야 한다(일본국헌법 제69조).

1947년 시행된 일본 헌법은 미국식 삼권 분립과 영국, 다이쇼 민주주의 시기 의원 내각제를 절충한 삼권 분립 제도를 채택하고 있다. 천황은 "일본국의 상징이며 일본 국민 통합의 상징"(일본국헌법 제1조)으로 규정되고, "국정에 관한 권능을 가지지 않는다"(일본국헌법 제4조 제1항)고 명시되었다. 천황의 국사 행위에는 내각의 조언과 승인이 필요하며, 내각이 책임을 진다(일본국헌법 제3조).

4. 3. 사법권

국가 작용은 법규범을 정립하는 "입법작용", 법규범을 사건에 적용하여 분쟁을 해결하는 "사법작용", 법규범의 구속을 받으면서 국민생활을 지도·통제·배려하는 "행정작용"으로 나뉜다. 이때 사법작용은 독립적인 대법원 및 헌법재판소가 담당한다.[36]세계인권선언과 그 실천규약인 사회권 규약, 자유권 규약에는 사법부 독립 조문이 명시되어 있다. 세계인권선언은 선언일 뿐 법률로서 효력은 없지만, 실천규약은 남북한을 포함, 전 세계 대부분의 국가에서 법률로 시행되고 있다.

세계인권선언 제10조는 다음과 같다.

> 모든 사람은 자신의 권리, 의무 그리고 자신에 대한 형사상 혐의에 대한 결정에 있어 독립적이며 공평한 법정에서 완전히 평등하게 공정하고 공개된 재판을 받을 권리를 가진다.

자유권 규약 제14조 제1항은 다음과 같다.

> 모든 사람은 재판에 있어서 평등하다. (중략) 법률에 의하여 설치된 권한 있는 독립적이고 공평한 법원에 의한 공정한 공개심리를 받을 권리를 가진다.

대한민국 헌법재판소는 권력분립 원칙에 관하여 다음과 같은 결정을 내렸다.

- 법관에게 증거조사에 의한 사실판단도 하지말고, 최초 공판기일에 공소사실과 검사 의견만 듣고 형을 선고하라는 것은 입법에 의해 사법의 본질을 침해하는 것이므로 권력분립원칙에 어긋난다.[38]

- 헌법은 국가권력 남용으로부터 국민의 자유와 권리를 보호하려는 법치국가 실현을 기본이념으로 하고 (중략) 국가 기능을 입법, 행정, 사법으로 분립하여 견제와 균형을 이루게 하는 권력분립제도를 채택하고 있어 행정과 사법은 법률에 기속되므로 국회가 특정 사항을 행정부에 위임했음에도 행정부가 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 권력분립 원칙과 법치국가 원칙에 위배된다.[39]

판결(사법적 기능)은 특정 사건에 법적 규칙을 구속력 있게 적용하며, 일반적으로 규칙을 해석하고 발전시키는 것을 포함한다.

몽테뉴는 『법의 정신』에서 국가 권력을 입법권, 만민법 관련 사항 집행권(행정권), 시민법 관련 사항 집행권(사법권)의 세 가지로 구분하였다. 현대에는 국가 권력을 입법권, 행정권, 사법권의 삼권으로 분류하며, 사법권은 사법부(법원)에 맡겨진다.

사법권은 헌법 및 각종 법규로 재판하는 권력이다. 행정과 사법의 차이는 사법권이 법을 적용하여 “최종적으로 재판하는” 것이다.

5. 권력분립의 유형

권력분립은 중앙 정부의 권력을 행정부, 입법부, 사법부 등으로 나누는 것과, 행정권 등을 중앙 정부와 지방 정부로 나누는 것, 이 두 가지 관점에서 볼 수 있다. 전자는 일반적으로 권력분립이라고 하며, 후자는 지방분권이라고 한다.

권력분립의 특성으로는 자유주의적 특성, 소극적 특성, 회의적 특성, 정치적 중립성 등이 거론된다.[9]

- 자유주의적 특성: 권력분립제는 국가권력 남용으로부터 국민의 권리와 자유를 보호하는 자유주의적 정치 조직 원리이다.[10][9]

- 소극적 특성: 루이스 브랜다이스에 따르면, 권력분립은 권력 간의 불가피한 마찰을 통해 국민의 자유를 확보하고 전제정치로부터 보호하는 정치 원리이다.[9]

- 회의적 특성: 권력분립은 국가권력 및 그 행사자에 대한 회의적이고 비관적인 관점에서 출발한다.[9]

- 정치적 중립성: 권력분립제 자체는 민주적이거나 전제적인 것이 아니지만, 원리적, 실제적으로 민주제와 더 친화적이라고 해석된다.[9] 몽테스키외의 권력분립론은 본래 군주제를 대상으로 했지만, 군주제가 부정된 후에도 권리 보장을 위한 중요한 원리로 여겨진다.[11]

오늘날 삼권분립은 행정국가화, 정당국가화, 사법국가화라는 현대적 변용을 겪고 있다고 여겨진다.[12]

- 행정국가화: 20세기에 들어 행정국가, 복지국가의 요구로 행정 부문이 급격히 확대되면서 행정권이 사실상 중심적인 역할을 담당하게 되었다.[12] (행정국가 현상)

- 정당국가화: 정당이 국가 의사결정에서 주도적인 역할을 하게 되면서, 의회와 정부의 대립 관계에서 정부, 여당과 야당의 대립 관계로 변화하였다.[12]

5. 1. 대통령제

대통령제는 입법권과 행정권을 엄격하게 독립시키는 정치 제도이다. 행정부를 담당하는 대통령과 입법부를 담당하는 의원을 각각 개별적으로 선출한다.[1][2][3]엄격한 권력 분립 하에 의원직과 정부 직책은 겸임할 수 없고, 정부 직원은 원칙적으로 의회에 출석하여 발언할 권리 의무도 없다.[4][5][6] 대통령은 임기 도중 의회의 불신임으로 사퇴하지 않으며, 반대로 대통령이 의회를 해산하는 일도 없다.[4]

대통령제에서는 대통령과 의회가 따로 선출되기 때문에 민의는 이원적으로 대표된다 (이원 대표제).[7]

미국에서도 20세기 행정 국가화에 따라 대통령이 입법을 주도하고 사법에도 일정한 영향을 미치는 것으로 여겨져, 엄격한 삼권 분립은 완화되고 있다.[8] 그러나 대통령 소속 정당과 상원 또는 하원의 지배 정당이 다른 분권 정부 상태가 발생하면 엄격한 권력 분립이 현실화되기도 한다.[8]

대통령제에서는 일반적으로 대통령에게 법률 발안권은 인정되지 않고, 법안 제출권은 없다(교서 송부에 그친다). 또한, 대통령의 국회 해산권은 주어지지 않는다.[6]

5. 2. 의원내각제

의원내각제는 의회가 선출한 수상이 조각하여 내각이 행정권을 담당하고, 내각은 의회에 대해 정치적 책임을 지며, 간접적으로 국민에게도 정치적 책임을 지는 제도이다. 의원내각제에서는 행정권을 담당하는 내각과 입법권을 담당하는 의회가 일단은 분립되어 있지만, 민주주의적 요구로부터 권력 분립은 완화된 것이다.[1] 즉, 내각의 수반(수상)은 의회에서 선출되고, 내각은 의회(특히 하원)의 신임을 기반으로 존립함으로써 행정권의 민주적 통제를 수행한다.[1][2] 내각 구성원인 장관의 대부분이 의원이며, 내각에는 법안 제출권이 인정되고, 장관은 의회에 출석할 권리 의무를 가진다는 등의 특징을 가진다.[3][2]대통령제 하에서는 대통령과 의회가 따로 선출되기 때문에 민의는 이원적으로 대표되는 반면(이원 대표제), 의원내각제에서는 의회만이 선거에 의해 선출되고 내각은 그것을 기반으로 성립되기 때문에 민의는 일원적으로 대표된다(일원 대표제)[4]는 점에서 의원내각제의 경우 권한의 위임 관계가 명확해지기 때문에, 입법과 행정의 관계를 원활하게 처리한다는 점에서는 더 간단한 정치 모델이라고 여겨진다.[5]

의원내각제하에서는 의회에는 내각에 대한 불신임 결의, 한편 내각에는 국회 해산권이 인정되어 있기 때문에, 양자에 의사의 대립이 있으면, 해산을 거쳐 국회 선거를 통해 국민이 그 문제에 결착을 짓게 된다.[6]

6. 대한민국의 권력분립 체제

대한민국 헌법은 사법권의 독립을 위해 대법원에 소송 절차, 변호사, 법원의 내부 규율 및 사법 업무 처리에 관한 규칙 제정 권한을 인정하고 있다(대한민국헌법 제77조 1항). 대법원 규칙과 법률의 형식적 효력에 대해서는 다양한 견해가 있지만, 다수설은 법률이 우위에 있다고 본다.[39]

또한, 대한민국 헌법은 국회에 판사 탄핵 권한을 부여하는 한편(대한민국헌법 제64조, 제78조 전단), 행정기관에 의한 판사의 징계 처분은 금지하고 있다(대한민국헌법 제78조 후단). 이는 사법권의 독립을 보장하기 위한 조치이다.

대한민국은 미국 법의 영향을 받아 행정재판소 설치를 인정하지 않고, 행정사건도 일반 법원에서 심리한다.

6. 1. 권력분립의 특징

대한민국 헌법재판소가 권력 분립 원칙에 관하여 내린 결정은 다음과 같다.- 법관이 증거조사에 의한 사실 판단 없이 최초 공판 기일에 공소사실과 검사 의견만 듣고 형을 선고하는 것은 입법이 사법의 본질적인 부분을 대체하는 것이므로 헌법상 권력 분립 원칙에 어긋난다.[38]

- 대한민국 헌법은 국가 권력 남용으로부터 국민의 자유와 권리를 보호하는 법치국가 실현을 기본 이념으로 한다. 자유민주주의 헌법 원리에 따라 국가 기능을 입법, 행정, 사법으로 분립하여 견제와 균형을 이루게 하는 권력 분립 제도를 채택하고 있다. 행정과 사법은 법률에 기속되므로 국회가 특정 사항을 행정부에 위임했음에도 행정부가 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 권력 분립 원칙과 법치국가 원칙에 위배된다.[39]

6. 2. 삼권의 관계

삼권은 서로 견제와 균형을 이루며, 이를 통해 권력의 남용을 방지하고 국민의 자유와 권리를 보호한다.

행정부는 법률안 제출권, 법률안 거부권 등을 통해 입법부를 견제할 수 있다. 대통령은 법률안에 대해 거부권을 행사할 수 있으며, 이 경우 국회는 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성으로 법률안을 다시 의결할 수 있다.

입법부는 국정 감사 및 조사권, 탄핵 소추권 등을 통해 행정부를 견제할 수 있다. 국회는 행정부를 감시하고 비판하며, 필요한 경우 고위 공직자에 대한 탄핵 소추를 의결할 수 있다.

사법부는 법률의 위헌 심사권, 행정 처분의 위법 심사권 등을 통해 입법부와 행정부를 견제할 수 있다. 헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심판하며, 법원은 행정 처분의 위법 여부를 심판한다.[36]

이러한 삼권 간의 견제와 균형은 민주주의 국가에서 권력의 집중과 남용을 방지하고, 국민의 기본권을 보호하는 중요한 원리이다.

6. 3. 권력분립의 현실과 과제

권력분립이 참으로 자유 보장의 의미를 지니기 위해서는 국가 작용이 구별되어 국가 작용의 담당자가 정치적 실체에서도 서로 다를 필요가 있으나, 현대 국가에서는 입법 작용이 행정적 성격을 띠며, 행정 작용이 입법적 성격을 띠고, 또한 의회를 지배하고 있는 정당이 정부까지도 장악하고 있기 때문에 오늘날 권력분립은 심각한 위기에 처해 있으며, 새로운 방향을 모색하고 있다.대한민국 헌법재판소가 권력분립 원칙에 관하여 내린 결정으로 아래의 두 사례를 참조할 수 있다.

- 법관으로 하여금 증거조사에 의한 사실 판단도 하지 말고, 최초의 공판 기일에 공소사실과 검사의 의견만을 듣고 결심하여 형을 선고하라는 것은 입법에 의해서 사법의 본질적인 중요 부분을 대체시켜 버리는 것에 다름 아니어서 우리 헌법상의 권력분립 원칙에 어긋나는 것이다.[38]

- 대한민국 헌법은 국가 권력의 남용으로부터 국민의 자유와 권리를 보호하려는 법치국가의 실현을 기본이념으로 하고 있고 자유민주주의 헌법의 원리에 따라 국가의 기능을 입법, 행정, 사법으로 분립하여 견제와 균형을 이루게 하는 권력분립 제도를 채택하고 있어 행정과 사법은 법률에 기속되므로 국회가 특정한 사항에 대하여 행정부에 위임하였음에도 불구하고 행정부가 정당한 이유 없이 이를 이행하지 않는다면 권력분립의 원칙과 법치국가의 원칙에 위배되는 것이다.[39]

7. 권력분립의 현대적 변용

권력분립이 진정으로 자유를 보장하려면 국가 작용이 구분되어야 하고, 그 담당자 또한 정치적으로 서로 달라야 한다. 그러나 현대 국가에서는 입법 작용이 행정적 성격을 띠고, 행정 작용이 입법적 성격을 띠는 경우가 많다. 또한 의회를 지배하는 정당이 정부까지 장악하고 있어, 오늘날 권력분립은 심각한 위기에 처해 있으며 새로운 방향을 모색하고 있다.[1]

7. 1. 행정국가화

현대 국가에서는 입법 작용이 행정적 성격을 띠고, 행정 작용이 입법적 성격을 띠는 현상이 나타난다. 또한 의회를 지배하는 정당이 정부까지 장악하면서 권력 분립은 심각한 위기에 처해 있으며, 새로운 방향을 모색하고 있다. 이러한 현상 때문에 권력 분립이 자유 보장의 의미를 제대로 실현하기 위해서는 국가 작용을 담당하는 주체가 정치적 실체에서도 서로 달라야 한다는 주장이 제기된다.[1]7. 2. 정당국가화

권력분립이 진정으로 자유 보장의 의미를 가지려면 국가 작용이 구분되고, 그 담당자가 정치적인 실체에서도 서로 달라야 한다. 그러나 현대 국가에서는 입법 작용이 행정적 성격을 띠고, 행정 작용이 입법적 성격을 띠는 경우가 많다. 또한 의회를 지배하는 정당이 정부까지 장악하고 있기 때문에, 오늘날 권력분립은 심각한 위기에 처해 있으며 새로운 방향을 모색하고 있다.7. 3. 사법국가화

현대 국가에서는 입법 작용이 행정적 성격을 띠고, 행정 작용이 입법적 성격을 띠는 경우가 많아지고 있다. 또한 의회를 지배하는 정당이 정부까지 장악하면서 권력 분립은 심각한 위기에 처해 있으며, 새로운 방향을 모색하고 있다. 이러한 현상은 권력 분립이 자유 보장이라는 본래의 의미를 제대로 실현하기 어렵게 만들고 있다.[1]8. 비판

권력분립 옹호자들은 이것이 민주주의를 수호한다고 주장한다. 반면, 권력분립에 반대하는 사람들은 권력이 분립되어도 행정권이 비대해지면서 입법권이 축소되어 행정적 독재가 나타날 수 있다고 비판한다.

참조

[1]

서적

The Rise of the Roman Empire

Penguin Classics

1979

[2]

간행물

Calvin

1960

[3]

서적

Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan

2014-12-04

[4]

서적

History of Religion in the United States

Prentice-Hall

1960

[5]

웹사이트

Plymouth Colony Legal Structure

https://web.archive.[...]

Histarch.uiuc.edu

2013-01-12

[6]

간행물

Gewalt, Gewaltenteilung

[7]

서적

Legal Linguistics

https://books.google[...]

Peter Lang

2009

[8]

서적

The separation of powers

John Wiley & Sons

2008

[9]

서적

Whig Thought and the Revolution of 1688–91

Boydell & Brewer

2015

[10]

웹사이트

Embassy of Ukraine in the Republic of Iraq – the constitution of Philip Orlik in 1710

https://iraq.mfa.gov[...]

[11]

학술지

The Rise and Fall of the "Doctrine" of Separation of Powers

https://chicagounbou[...]

1986

[12]

서적

Locke and the Legislative Point of View: Toleration, Contested Principles, and the Law

Princeton University Press

2002

[13]

서적

Locke and the Legislative Point of View: Toleration, Contested Principles, and the Law

[14]

서적

Two Treatises of Government

https://books.google[...]

C. and J. Rivington

1824

[15]

웹사이트

Esprit des lois (1777)/L11/C6 - Wikisource

https://fr.wikisourc[...]

2018-03-11

[16]

논문

The Roman Republic in Montesquieu and Rousseau – Abstract

2011-02-22

[17]

웹사이트

Montesquieu's Political Writings

https://web.archive.[...]

2012-11-19

[18]

웹사이트

Polybius and the Founding Fathers: the separation of powers

http://mlloyd.org/md[...]

2012-11-17

[19]

서적

The Spirit of Laws

Colonial Press

1899

[20]

서적

The Spirit of Laws

[21]

서적

The Spirit of Laws

[22]

서적

Lineages of the Rule of Law

Cambridge University Press

2003

[23]

서적

2003

[24]

서적

Political Writings

Cambridge U.P.

1971

[25]

웹사이트

The Avalon Project: Federalist No 48

http://avalon.law.ya[...]

2018-03-28

[26]

서적

Comment

https://books.google[...]

Princeton University Press

2018

[27]

웹사이트

The Strengths of the Weakest Arm, Keynote address, Australian Bar Association Conference, Florence, 2 July 2004

https://web.archive.[...]

2023-08-22

[28]

웹사이트

The Avalon Project: Federalist No. 51

http://avalon.law.ya[...]

2018-03-24

[29]

서적

Common Sense

https://press-pubs.u[...]

1776

[30]

서적

2019

[31]

서적

2019

[32]

서적

改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー

新潮社

1978-10-30

[33]

서적

日本中世初期の文書と訴訟

山川出版社

2012

[34]

서적

刑罰・治安機構の整備

日本評論社

1981

[35]

기타

[36]

뉴스

총리는 헌법재판소장 뒤에 앉아야…靑, '의전서열' 변경

https://n.news.naver[...]

2006-03-31

[36]

뉴스

“청와대 의전서열 헌재소장·총리順”

https://n.news.naver[...]

2006-04-01

[37]

논문

1789년 프랑스인권선언과 형사법상의 일반원칙

한국외국어대학교 외국학종합연구센터 법학연구소

1997

[38]

웹인용

헌법재판소 1996. 1. 25. 선고 95헌가5 결정

https://www.law.go.k[...]

[39]

웹인용

헌법재판소 2004. 2. 26. 선고 2001헌마718 결정

https://www.law.go.k[...]

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

추석 전 검찰 개혁 법안 처리? “얼개 만드는 건 가능할 듯” 힘 실어 [취임 첫 기자회견]

[사설] ‘87년 체제’ 극복할 개헌, 국민적 의지 모아 성사시켜야

재판 연기된 이재명 "합당한 결정"…국힘, '재판 중지법' 강행 반발 | JTBC 뉴스

“트럼프, 내년 중간선거 무력화 시도할 수도”

법무부, 헌재법 개정안에 "대통령 권한대행 직무 제한 신중해야"

[광복 80년 새 나라, 새 헌법, 새 미래]한계 드러난 ‘87체제’…연합·상생 위한 ‘새 헌법’ 더는 미룰 수 없다

국힘 "공정한 판결 기대"…민주 "헌법 수호 결과 확신" | JTBC 뉴스

‘비상계엄 위헌성’ 언급 없지만 ‘윤석열 탄핵 결정’ 기류는 엿보인다

국민의힘 개헌특위, '대통령·국회 권력 견제' 방안 논의

[속보] 최 대행, '개의 정족수 3인' 방통위법 거부권…"위헌성 상당"

최 대행, '개의 정족수 3인' 방통위법 거부권…"위헌성 상당"

국민의힘 개헌특위 가동…"이재명, 개인적 이익 때문에 개헌에 불응"

‘대통령의 재판관 불임명’ 처음 판단한 헌재···법조계 “헌재 구성 방식 점검할 때”

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com